剛接到這個話題,瞬間想到無數眼神——人群中的局促、發言時的微顫、交流時總下意識后退半小步。內向自卑的人或許常在"想改變"和"害怕改變"之間掙扎,越想成為別人眼中的理想形象,內心卻越疲憊。

內向和自卑是不同的概念。內向是一種自然性格特質,傾向于內省和安靜獨處,本身并不需要被"矯正"。自卑則是一種對自己的負面認知和低價值感,常伴隨"我不夠好"的擔憂。內向者的敏感和思考深度本是潛在優勢,可一旦被自卑糾纏,便容易陷入"不敢展現真實自我"的循環——害怕說錯話、擔心被評判、甚至在機會前習慣性退縮。

改變的第一步,請卸下"必須變成另一個人"的包袱。許多人掙扎在自卑困境,根源常在于將"內向"視為錯誤并抗拒這份特質。接納內向,并非停止成長,而是承認:"看,這就是目前真實的我,有些優勢有些挑戰。"

承認對社交的不適不代表失敗——反而會驚訝發現,當停止與之對抗,內心空間便逐漸舒展,開始客觀審視優勢:或許是傾聽帶來的洞察力,是安靜賦予的創造力,又或獨處帶來的復原力。

接著,從小改變開始積累成功感。與其把宏偉的"社交達人"作為目標而倍感壓力,不如專注于極小的、可控的行為。比如與熟悉朋友的簡短交流前,先給自己設定一個微小計劃:"今天只需自然地與同事打聲招呼就好",完成后別忘了在心里贊許自己——每一次微小踐行都在重塑腦回路中對自我的認知。社交能力是技能,需循序漸進累積信心與實踐。

改變可以從日常小事入手:

1.練習積極自我對話: 當冒出"我講話肯定會卡殼"這類負面想法,嘗試理性反駁:"只是可能緊張而已,練習一下能更好",就像陪伴好友般給自己溫和鼓勵。

2.提前準備社交"小支撐": 參加聚會前準備幾個開放式話題("最近有看什么有趣的作品嗎?"),將關注點轉移至傾聽他人,緩解表現焦慮。

3.逐步拓展安全區邊界: 先試著在小型熟悉聚會多留15分鐘,或在討論中爭取補充一句想法,每次只比舒適區多邁半步。小步策略讓改變更持久。

4.培養一件能帶來"心流"的愛好: 繪畫、寫作、樂器或技術研究...專注于擅長之事積累信心。這份內在價值感會慢慢滲透到自我認同整體。

當改變舉步維艱時,勇敢尋求專業幫助是智慧的表現。 若自卑感持續嚴重影響生活和工作質量(如長期回避社交導致職業發展受困),心理咨詢師能提供安全支持空間。他們可助你追溯情緒困擾源頭,一起探索應對內在批判聲音的技巧,用更科學的視角理解自我成長路徑。這并非軟弱的表現,而是對自我幸福的負責,猶如為心靈尋一位導航者——許多人在專業引導下發現改變可以自然發生。

真正改變的動力源自對自我狀態的理解與主動擁抱。成長是過程而非競賽,無需一步跨越整條河流。允許自己帶著內向的靜謐特質前行,將自卑壓力轉化為探索內在力量的引擎——那曾讓你猶豫的眼神深處,藏著需要被自己看到的無限可能。

內向自卑的世界不是靜止牢籠,而是一條待修的橋:橋的一頭是你此刻的局促與自我懷疑,另一頭則通向平靜與內在力量。修橋不必一蹴而就,更不必拆除起點。允許自己帶著本來的模樣開始,每塊磚都因善意添置而獨特。當有天你站定回望,會發覺真正重要的并非抵達某個終點,而是那一步步走來時,你最終學會了如何與完整的自己握手言和。

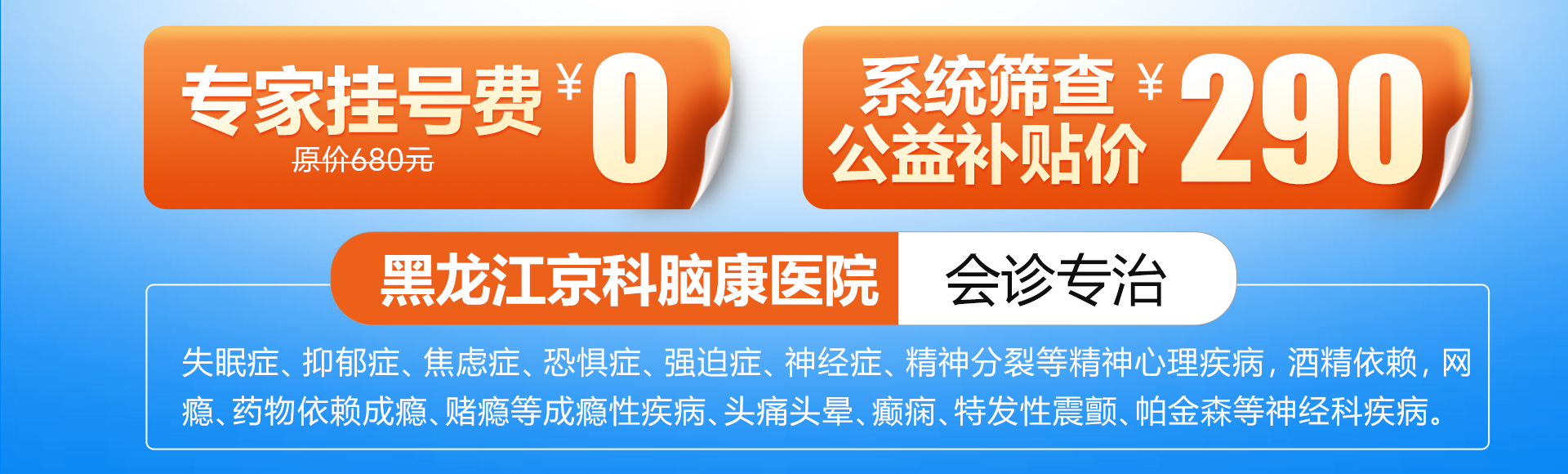

【黑龍江京科腦康醫院】精神科堅信,只有通過不斷提高研發和引進信息技術進行設備,才能為患者可以節省診療成本,讓患者花更少的錢獲得高質量的醫療衛生服務。醫院積極引進多項專業診療設備,用于精神心理疾病的診療。這些設備提高了診斷和治療提供精神疾病的有效性,使患者的診斷和治療方法更加具有專業和方便。

黑龍江京科腦康醫院醫生經過多年的磨練,終于建立起一個深受精神病患者信賴的品牌。注重技術,盡可能縮短治療周期,為精神疾病患者解答各種疑難問題,使廣大精神疾病患者從“求醫”走向“享受醫療”。

黑龍江京科腦康醫院精神心理科充分地考慮到精神心理疾病患者的需求,開設了一個線上咨詢平臺,患者我們就可以直接通過使用這種方式實現自由說出他們的“難言之隱”,線上醫生就可以針對性地為每一位患者生活提供相關專業、詳細的咨詢服務,切實提高有效方法解決這些患者所提出的問題。

哈爾濱心理咨詢

哈爾濱心理咨詢