你是否經常在伴侶回消息慢時,腦補出八十集連續劇?同事小聲交談就懷疑在議論自己?明明知道多疑傷感情,卻控制不住反復翻看聊天記錄...這種如影隨形的不安感,正在悄悄侵蝕生活的幸福感。別急著責怪自己,我們先來繪制走出猜疑迷宮的逃生路線。

拆解猜疑背后的心理密碼

過度猜疑往往源于安全感的慢性缺失。就像總擔心錢包被偷的人會反復摸口袋,情感層面的"防盜機制"一旦過度激活,就會演變成關系破壞器。有人發現自己的猜疑高峰往往出現在壓力大的時期——工作受挫時更容易懷疑伴侶忠誠,這其實是心理防御機制的錯位啟動。

追溯成長印記可能發現線索:童年時期反復經歷承諾落空的人,容易在成年后發展出"預先懷疑"的生存策略。這不是性格缺陷,而是大腦在重復驗證早年習得的保護模式。認識這點有助于將自我批判轉化為自我理解。

建立思維緩沖帶

當懷疑念頭閃現時,嘗試啟動"三問核實法":這個猜想有具體證據支持嗎?是否有其他合理解釋?最壞結果發生的概率有多大?比如伴侶晚歸時,與其立即想象背叛場景,不如先記錄TA近三個月的回家時間分布,用數據代替臆測。

引入第三方視角練習:假設好友遇到相同情況,你會給出什么建議?這種心理換位能打破猜疑的思維閉環。還可以給懷疑程度打分(1-10分),當分數超過6分時強制延遲驗證沖動,給自己留出冷靜期。

重構信任的互動模式

嘗試開展"透明實驗":主動分享部分隱私信息,觀察對方的回應模式。比如公開手機屏保密碼,同時約定互不隨意翻看。這種有界限的開放既能積累信任經驗,又避免陷入監控陷阱。關鍵要記錄積極反饋——當十次懷疑中有七次被證明多余,大腦會逐漸修正預警機制。

培養共同經歷的安全錨點。定期進行需要協作完成的活動,比如拼裝復雜模型或完成戶外徒步。在合作過程中積累的成功經驗,會成為對抗猜疑的"反證資料庫"。重要的是過程中保持觀察而非評判,專注當下互動而非預設結局。

容易被忽視的自我療愈

身體記憶比想象中更深刻。長期處于猜疑狀態的人,往往伴隨肩頸僵硬、呼吸短促等軀體化表現。每天進行15分鐘漸進式肌肉放松訓練,從腳趾到頭皮逐個部位緊張-放松,這種生理放松會反向調節心理緊張度。

建立"安心日記"記錄例外時刻:今天沒有查看伴侶定位的下午,關系反而更輕松;沒有追問同事談話內容的周一,工作效率反而更高。這些成功經驗就像在迷宮中留下熒光標記,指引新的思維路徑。

消除猜疑不是刪除敏感神經,而是升級情緒處理系統。當自我調節遇到瓶頸時,認知行為療法(CBT)等專業干預能提供更系統的工具。心理咨詢師就像迷宮導航員,幫助識別哪些懷疑屬于合理警惕,哪些是創傷記憶的投射。

改變需要時間積累,不妨設定三個月觀察期。每周記錄猜疑發作頻率和持續時間,你會發現波動下降的曲線比直線進步更真實可信。現在就把手機里的監控軟件換成冥想APP吧,當你學會與不確定性和平共處,那些曾讓你夜不能寐的猜疑,終將成為見證成長的刻度尺。

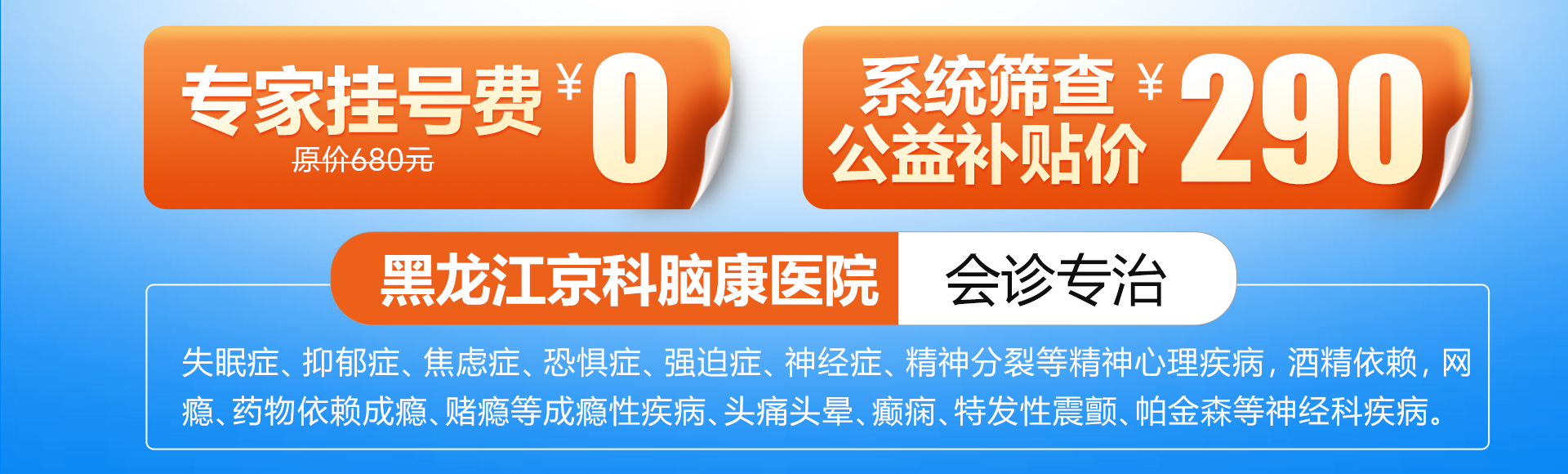

【黑龍江京科腦康醫院】依托醫院強大的實力,聯合國際精神病學機構,歷經數十年反復實踐及論證,自主“源頭診療”標準的精神疑難病治療,暨中西醫結合特色診療方式。剔除單一西藥、激素等藥物治療的弊端,其療效遠遠高于單一治療方式,能提高恢復效果,縮短療程,安全有效。

黑龍江京科腦康醫院精神科心理科擁有數名專家,他們會根據患者患病特征制定一套合理的治療方案,助攻專業包括失眠癥、抑郁癥、精神分裂癥、焦慮癥、恐懼癥、躁狂癥、心理障礙、植物神經紊亂、癔癥等病種。

哈爾濱心理咨詢

哈爾濱心理咨詢